東日本旅客鉄道株式会社 様

個人に「応じて、適切な」動機づけを行う人材育成にAttunedを活用

AI × モチベーションで、"モチベーション"を可視化。モチベーションアセスメントやAI TalkCoachを活用し、チームのパフォーマンスとエンゲージメントを向上させましょう!

ダウンロードはこちら

このような悩みを抱える人事は少なくありません。

エンゲージメントやハラスメントなど、従業員を尊重する風潮のある現代、従業員のために取り組む企業・人事部は増えてきています。

しかし、その結果定着率は上がっているのでしょうか?上がらない場合、何が原因なのでしょうか。

それは、「人事と従業員の認識のズレ」かもしれません。

本記事では、そのリスクと実例、原因、解決策を解説します。

目次1: 人事と従業員の認識のずれが生む退職リスク2: 実際に起きている人事と従業員の認識のず 3: なぜ認識のずれが起こるのか 4: 認識のずれを埋めるためにできること 5:まとめ |

あるIT企業でのエピソードです。

人事部は「働きやすい環境を整えている」と自信を持っていましたが、従業員アンケートでは「評価基準が不透明」「自分のキャリアが尊重されていない」といった不満が多数。結果として、優秀な若手社員が立て続けに退職してしまいました。

これは、まさに人事と従業員の認識のずれが引き起こす典型的なケースです。

そもそも「働きやすい」とは何を指すのでしょうか。

その前提の段階で、従業員と上司の認識は一致しているのでしょうか。

もしも「働きやすさ」に求める要素が不一致だった場合、経営陣や人事が「十分やっている」と考えていても、従業員には響きません。

そしてエンゲージメントは低下し、やがて退職率が上がってしまいます。

こういった認識のずれは、以下のようなリスクを組織にもたらします。

退職率の上昇:従業員が組織への信頼を失い、早期離職が増える。

定着率の低下:採用・育成コストが無駄になり、組織の持続性が脅かされる。

組織力の低下:チームの一体感が崩れ、生産性が落ちる。

従業員が持続的に成長するためには、人事担当者が定期的なフィードバックの頻度を確立し、さらに多層的なフィードバックの仕組みを提供する必要があります。

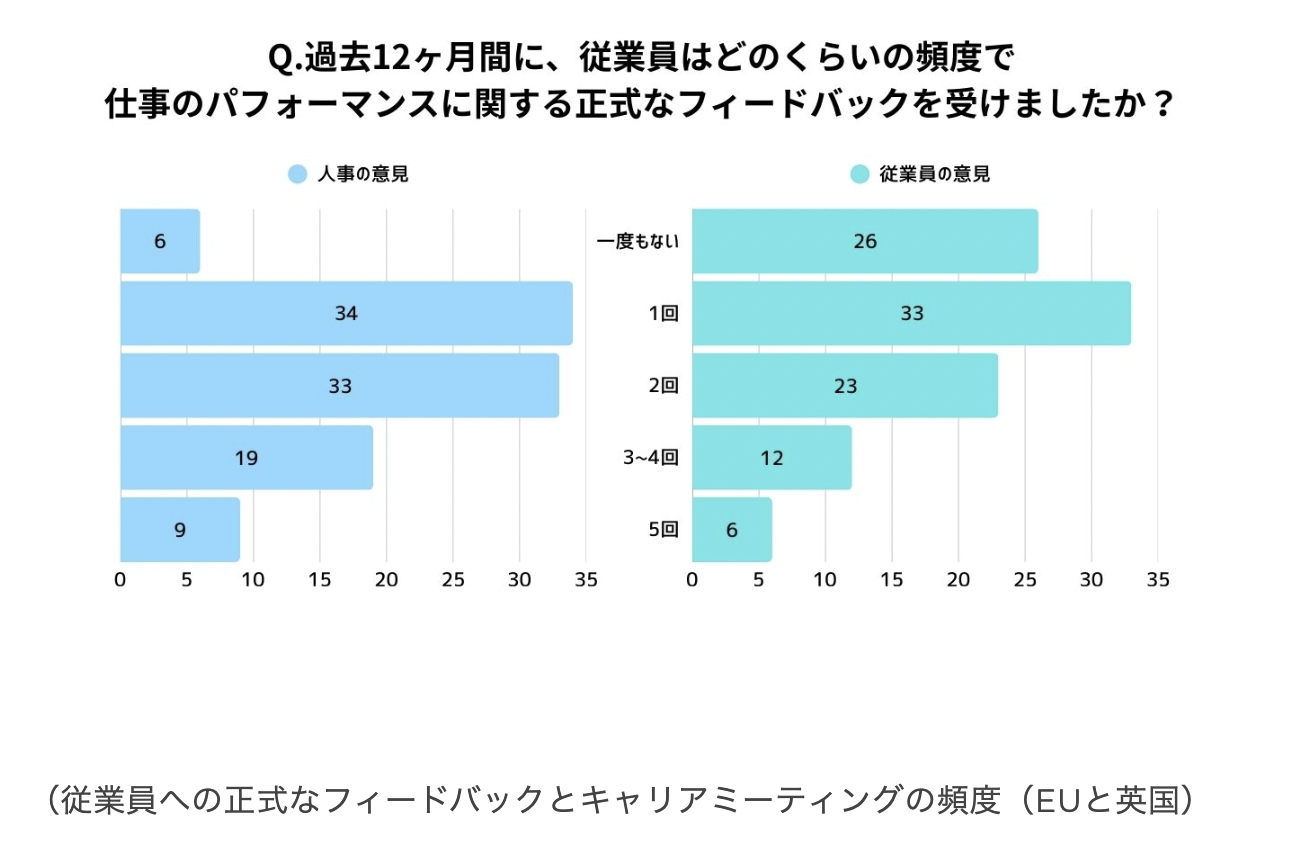

McKinsey & Companyが2025年6月に発表した「HR Monitor 2025」では、従業員が「受け取った」と認識しているフィードバックの量と、人事リーダーの認識している量との間に大きな乖離があることが明らかになりました。

ヨーロッパの従業員の26%が過去12ヶ月間に正式なフィードバックを一度も受けていないと回答している一方で、人事担当者はその割合をわずか6%と認識していました。

ヨーロッパの従業員の26%が過去12ヶ月間に正式なフィードバックを一度も受けていないと回答している一方で、人事担当者はその割合をわずか6%と認識していました。

この背景には、会議が延期されたり緊急対応の話題に置き換わったりすることや、マネージャーが「正式なフィードバックの場」と明確に伝えないため従業員が雑談程度と認識してしまうことがあります。

お互いが「何を」「何である」と捉えているのか、察するのではなく言葉にして認識をすり合わせる必要性が見られます。

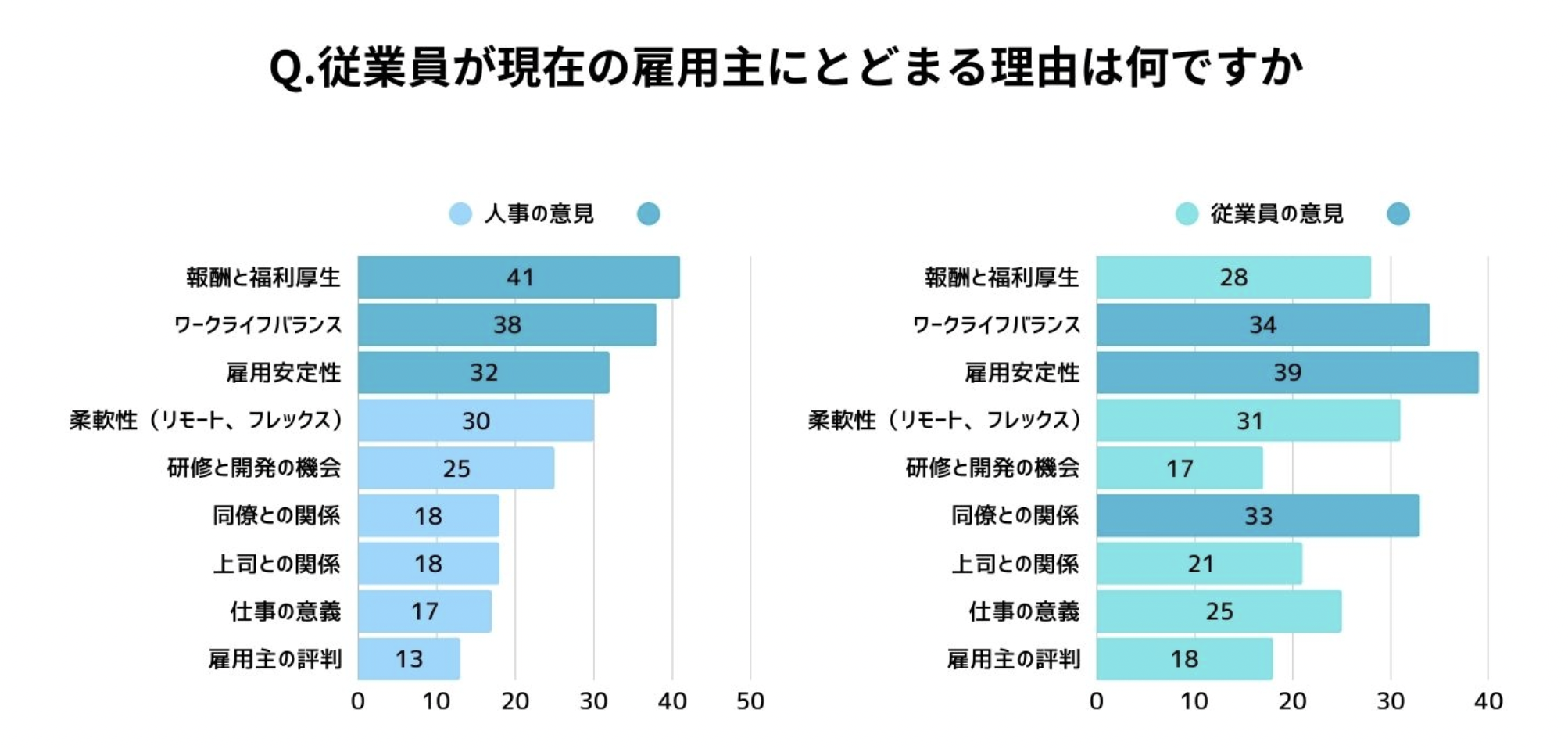

コロナ禍が終わり、従業員をオフィスに呼び戻そうとする取り組みが進む一方で、従業員は引き続き柔軟性を求めています。

しかし、多くの人事部門は依然として報酬や福利厚生の強化に重点を置いており、実際の従業員のニーズとの間に大きなギャップが生まれています。(「HR Monitor 2025」より)

もちろん、従業員の求める要素は企業によってさまざまです。

そのため、「自分の企業の従業員は何を求めているのか」を知ろうとする姿勢、人事部や上司の判断や感覚が絶対ではないと考えることが重要です。

人事が打ち出す施策と、従業員が求めるサポートの間にはギャップがあります。1on1やフィードバックの機会が形式的になると、相互理解が深まらずに不信感を招きます。

「なぜこの機会が設けられているのか」をお互いに理解し、活用できることが求められます。

Z世代やミレニアル世代は「成長実感」や「価値観の共有」を重視する傾向があります。しかし、人事施策が従来の報酬制度や福利厚生に偏っていると、従業員の期待に応えられません。

「会社に求める要素」以外の観点でも、世代間のギャップは存在します。

ギャップを見て見ぬふりをしていては、問題の解決には至りません。また、上司や部下が自分の価値観を押さえ込むことも、問題の回避にしかなりません。

違いがあることを受け入れ、お互いが歩み寄ること、不安なことは言葉にして確認すること、そういった姿勢・環境が求められます。

人事は制度設計や施策全体を把握しているため「十分な機会を提供している」と認識しますが、従業員はその情報が十分に届かず、実際に体感できないことが多いのです。

例えば「キャリア開発の機会を整備している」と人事は思っていても、従業員が「自分には案内が来ていない」「参加しにくい」と感じれば、施策は存在しないのと同じです。

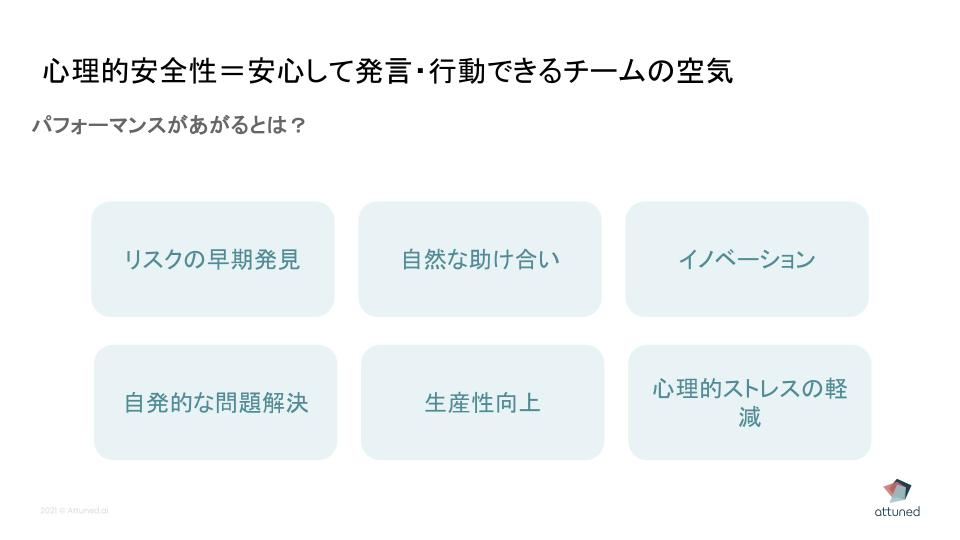

新しいことに挑戦したり、意見を言ったり、そう言った自己主張をしたいと思うことのできる職場環境作りも同時に必須となります。

ちなみに、そういった環境を心理的安全性の高い職場と呼びます。

Attunedの「モチベーションアセスメント」を活用することで、従業員一人ひとりの内発的動機を11の因子で数値化できます。これにより、「誰が何を重視して働いているのか」を科学的に把握可能です。

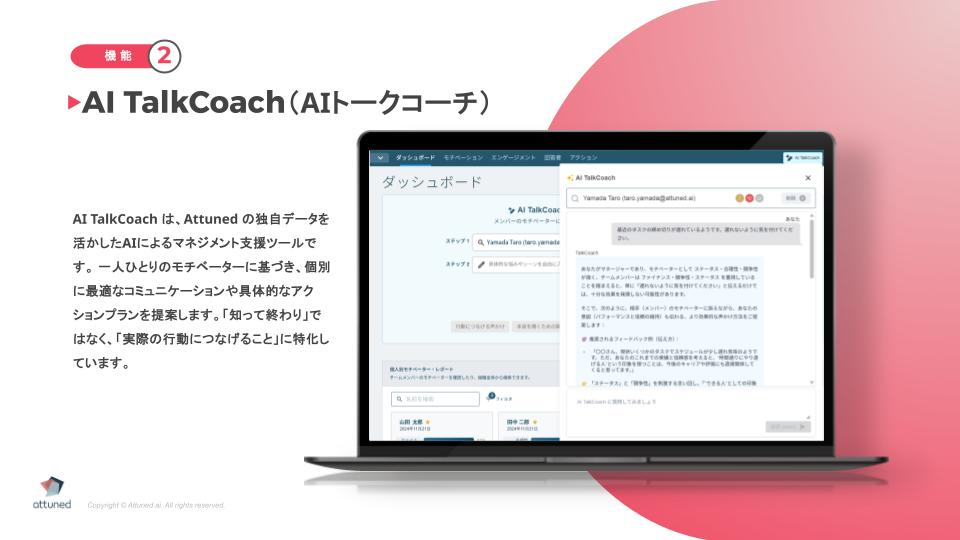

「AI TalkCoach」は、従業員のモチベーションに基づいた会話の仕方を提案します。単なる指示ではなく、相手に響く伝え方を選べるため、認識のずれを解消する強力なツールとなります。

従業員にとって普遍的に「働きやすい」環境は、「従業員が安心して意見を伝えられる環境」です。

上司と部下の信頼関係の構築から始めて見ましょう。

また、フィードバックの明確化・定期かも効果的です。実際、Z世代は特にフィードバックを重視しています。

👉【Z世代のモチベーション調査】心理的安全性を守るポイント3選

人事と従業員の認識のずれは、見えにくいけれど確実に退職率を押し上げる厄介な要因です。

それゆえ、データとAIを活用して「従業員の本音」に歩み寄り、コミュニケーションの質を高め、「ずれ」の発生を防ぐことが欠かせません。

これから長期的に発生するであろう人材不足の問題を予防していきましょう。

Attunedは、心理学に基づいた個人モチベーションの可視化をベースとしたエンゲージメントサービスです。やりがい創出、生産性向上、離職防止、心理的安全性の向上、人材育成・マネージャー育成などに効果的なソリューションを提案しています。

さらに詳しくサービスの内容をご覧になりたい方はこちらから資料をダウンロードしてください。

Attunedでは2週間の無料トライアルを実施しています。ご興味のある方はこちらからチェックしてください!

こちらの記事も、あわせて読まれています

なぜ離職率が高いのか?その鍵は離職率と内発的動機づけにあります!内発的動機づけとマネジメントの関係性を詳しく解説します。

Read More

2021年には数百万人のアメリカ人が自発的に仕事を辞め、現在も数百万人が仕事に燃え尽きたり、離職したりしています。Attunedでは、これらの問題を、モチベーションという概念を重視した心理学のアプローチから捉えています。

Read More

2025年、AIはHRテックの中心的存在となり、企業の人材管理や組織運営に革新をもたらしています。AIの活用に成功する企業とはどのような特徴を持っているのでしょうか。今回はAIの最新トレンドや、成功事例をご紹介します。

Read More

ブログ一覧を見る

お役立ち資料

2025年のモチベーションランキングレポートが完成しました。このレポートは、世界中のAttunedユーザーの皆様のモチベーションの変化を、学術界や産業界のエキスパートの視点を取り入れ、詳細に分析した非常に貴重なデータに基づいています。

社員のエンゲージメントを高める、心理的安全性の高い職場とは何かが理解できるホワイトペーパーです。「心理的安全性」と「内発的動機づけ」について詳しく解説します。

一覧を見る

『Attuned』の導入に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

各種資料やオリジナルサマリーを

【無料】でダウンロードできます

まずは無料でお試ししませんか?

ご利用方法もサポートいたします

見積りを依頼したい、導入の流れを

知りたいなど何でもご相談ください