東日本旅客鉄道株式会社 様

個人に「応じて、適切な」動機づけを行う人材育成にAttunedを活用

AI × モチベーションで、"モチベーション"を可視化。モチベーションアセスメントやAI TalkCoachを活用し、チームのパフォーマンスとエンゲージメントを向上させましょう!

ダウンロードはこちら

「やりがいを感じられないまま淡々と仕事をしている」

「キャリアアップを諦め、最低限の仕事をしている」

従業員のこのような姿勢に対応を悩むマネージャーは増えています。

しかし、従業員が会社から距離を取る・モチベーションを上げられないといった「Quiet Quitting(静かな退職)」は当たり前であるという意見もあります。

どのような関わり方が会社と従業員の双方にポジティブな影響を与えるのでしょうか。

本稿では、静かな退職(クワイエット・クィッティング)の兆候と原因を解説したのち、静かな退職を当たり前であると捉える考え方との向き合い方を説明します。

さらに、主体的なキャリア継続を支援する「静かな退職防ぐ方法」を提案し、Attunedを活用したエンゲージメント向上策もご紹介します。

目次静かな退職とは?なぜ静かな退職は起こるのか? 「静かな退職は当たり前」なのか? 静かな退職を防ぐ方法 Attunedを使った「静かな退職」予防 まとめ:静かな退職の芽を摘み、健全な成長を支える |

近年、日本でも注目されている「静かな退職」は、従業員が表立って辞めるわけではないものの、職務意欲や貢献意識が低下し、最低限の業務だけをこなして「フェードアウト」していく状態を指します。

アメリカ発の言葉ですが、「Quiet Quitting」の概念がグローバルで広がっているのと同様に、日本でも職場課題として浮上しています。

パフォーマンスや責任へのコミットが減少

内面的には離職したが口には出さず続けている

周囲からは分かりにくいが、組織としてはリスクが高い

静かな退職には上記のような特徴や悪影響を抱えています。

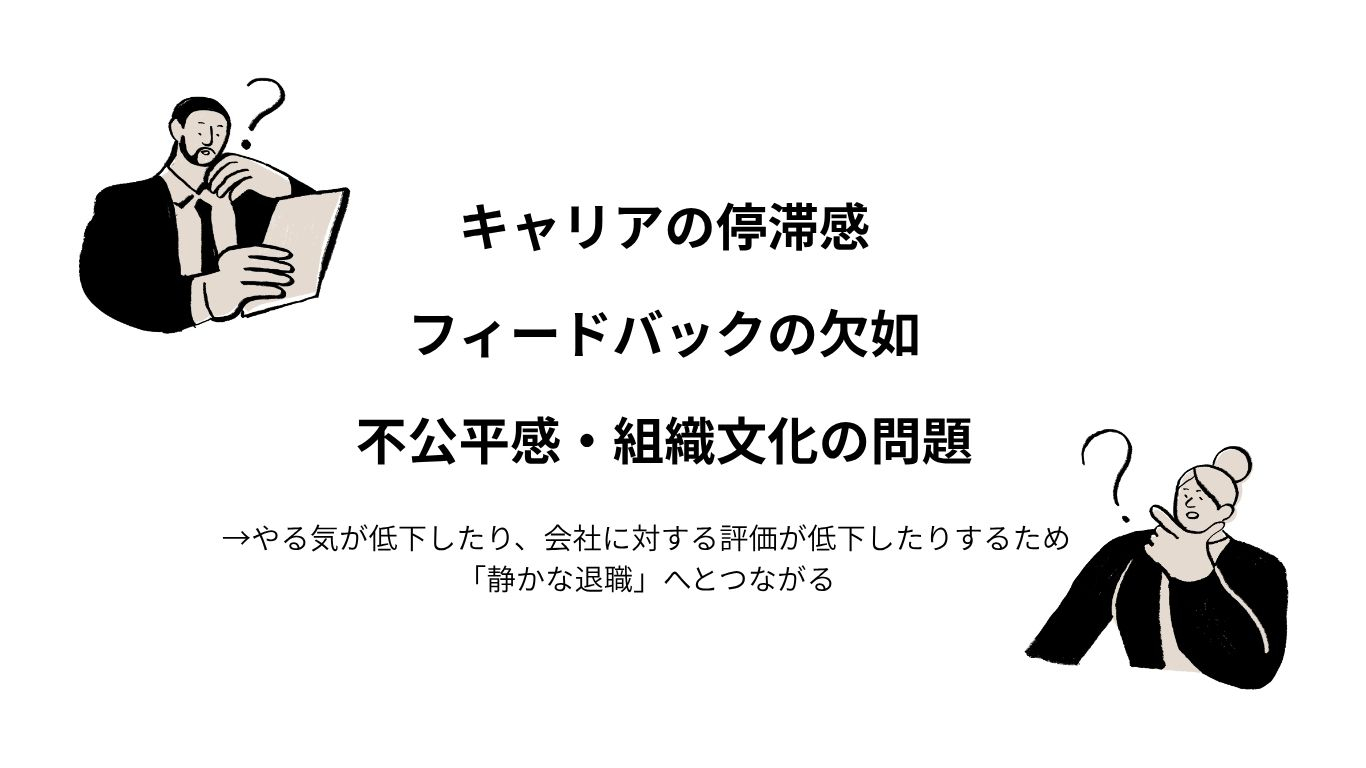

以下の3つが、代表的な原因として挙げられます:

キャリアの停滞感

成長機会や指導体制が乏しい職場では、自己の将来に不安を感じ「やる気の消失」が加速します。

フィードバックの欠如

上司や同僚との対話が少なく、自分の成果が見えづらくなると、モチベーションは急激に低下します。

不公平感・組織文化の問題

労働負荷に対する報酬や評価が不透明な場合、愛社精神が薄れ、結果的に最低ラインの仕事だけをこなすようになります。

一部では、「静かな退職」は過剰な労働期待への"健全な自己防衛"とする声もあります。確かに、無理な業務量や一方通行のマネジメントのもとで、従業員が距離を置くのは自然な反応ともいえます。

ワークライフバランスの重視

自己の境界線(バウンダリー)を守る意識の高まり

組織への過剰な献身=報われないという経験

こうした文脈を無視して「やる気がない」と断じるのは、むしろ組織側の怠慢です。

静かな退職が発生する背景には、従業員の怠惰以外にも多くの要因があり、仕方のないことであるという考え方も共感できる部分は存在しています。

マネージャーも、従業員に原因帰属をし、責任を負わせるだけになってはいけないのです。

ただし、それでも静かな退職が長期化・常態化すると、従業員本人にも組織にも成長の機会損失が生まれます。

「なぜ今そうしているのか」を探り、原因を少しずつでも解消していくことで「無理をさせる」でも「放置する」でもない、第三の選択肢が見つかるかもしれません。

ただ"期待をする"のではなく、"理解しようとする"ことからすべては始まります。

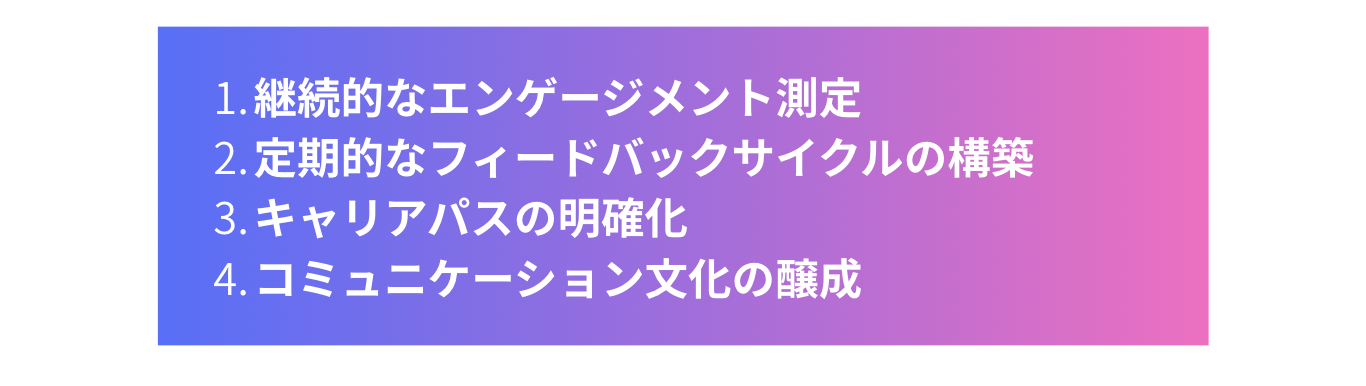

以下は、「静かな退職」を早期に察知し、予防・対策するためのステップです:

継続的なエンゲージメント測定

定期的なフィードバックサイクルの構築

キャリアパスの明確化

コミュニケーション文化の醸成

単発型の社員満足調査では深い洞察が得られません。Attunedのようなプラットフォームを用い、週次・月次のエンゲージメント指標をリアルタイムに可視化しましょう。

これにより、「彩りのない毎日」の延長線上にある「静かな退職」の芽を早期に察知できます。

「Feedback is about giving as well as receiving」でも触れられているように、双方向でのフィードバック文化が定着すると信頼関係が築かれ、わだかまりや誤解を未然に防げます。

1on1ミーティングの定例化

ピアレビューや360度評価の導入

OKRや1on1シートで目標・進捗を可視化

「Attuned Founder Pain Story」にもあるように、創業者自身の挫折から生まれた"キャリアの可視化"は、社員エンゲージメントの向上に直結します。

ロールモデルや階層構造の明確化

スキル開発・支援プログラムの整備

定期的な面談で将来像を共有

「The Power of Attention」で論じられているように、注意深く耳を傾ける姿勢や非言語的な傾聴の文化は、孤立感や意欲低下を防ぐ効果があります。

職場にライトな対話の場を増やす

"雑談OK"ルールの導入

月次ランチやオンラインコーヒーチャットなどのSNS的接点により安心感を強化

(1)エンゲージメントダッシュボード

全社・チームごとのエンゲージメント数値を月次/週次で可視化。過去推移との比較で異変を察知。「誰がいつからモチベーションの低下に悩んでいるのか」あるいは「誰が今どのようなモチベーション状態なのか」などリアルタイムな変化を測定・観察可能です。

また、それぞれのメンバーが何によって特にモチベーションを感じるのか一目でわかるようになるためマネジメントの効率化が図れます。

(2)スマート・リマインダー設定

定期的なアンケートや1on1を忘れさせず、習慣化をサポートします。

エンゲージメント測定を定期的に受けてもらうことが「静かな退職」に気づくための重要な一歩です。

(3)AI TalkCoachで1on1の成果を最大化

フィードバックの方法や、日頃のコミュニケーションの取り方において、メンバー一人ひとりに合わせた対応をすることが最も望ましいです。

AITalkCoachは、一人ひとりのモチベーターに基づき、個別に最適なコミュニケーションや具体的なアクションプランを提案するサポーターAIです。

静かな退職がそもそも起こることのないような充足したコミュニケーション、ストレスを溜め込むことのない相互理解のために活用ができます。

💭こちらでAI TalkCoachの機能をより詳細にご紹介しています。

静かな退職の兆しは「生産性の低下」「責任回避」「関与度の低下」など、早めにケアしないと大きな組織リスクに発展します。

そのため、以下のことを意識することが大切です。

エンゲージメント数値の測定

双方向対話の定着

キャリアの見える化

安心できる居場所の提供

さらに、Attunedを使えば、その循環をシステマチックに構築できます。

モチベーションや対話をエンゲージメントの切り口から捉えた「The State of Motivation Report 2025」にも通じる考え方で、組織が"やる気に満ちた状態"を維持・強化する後押しが可能です。

静かな退職を未然に防ぎ、社員一人ひとりのエンゲージメントを高める施策に興味があれば、ぜひ Attunedのプラットフォーム をご覧ください。

Attunedは、心理学に基づいた個人モチベーションの可視化をベースとしたエンゲージメントサービスです。やりがい創出、生産性向上、離職防止、心理的安全性の向上、人材育成・マネージャー育成などに効果的なソリューションを提案しています。

さらに詳しくサービスの内容や料金体系をご覧になりたい方はこちらから資料をダウンロードしてください。

Attunedでは2週間の無料トライアルを実施しています。ご興味のある方はこちらからチェックしてください!

こちらの記事も、あわせて読まれています

「部下をどう育てるべきか」「成長を促すにはどうすればよいか」 これは多くの管理職が日々直面している課題です。調査では、経理部門に所属する管理職のうち88%が何らかの育成方針を持っている一方、その多くが部分的・限定的であることが明らかになりました。 本記事では、調査データをもとに、管理職が抱える育成課題の実態と、その打開策を解説します。

Read More

アメとムチの経営は本当に有効なのでしょうか?Attunedでは経営における内発的動機づけの重要性を説いています。ここでは、「モチベーションを高める動機づけの最前線」改訂版を紹介します。

Read More

高いパフォーマンスを発揮するチームは、メンバーの価値観や持ち合わせたスキルを理解し、適切な量の仕事を割り当てることで実現します。本記事では、そのようなチームを実現するためのワークロードマネジメントとは何か、そしてそのために必要な8つのステップを紹介します。

Read More

ブログ一覧を見る

お役立ち資料

2025年のモチベーションランキングレポートが完成しました。このレポートは、世界中のAttunedユーザーの皆様のモチベーションの変化を、学術界や産業界のエキスパートの視点を取り入れ、詳細に分析した非常に貴重なデータに基づいています。

社員のエンゲージメントを高める、心理的安全性の高い職場とは何かが理解できるホワイトペーパーです。「心理的安全性」と「内発的動機づけ」について詳しく解説します。

一覧を見る

『Attuned』の導入に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

各種資料やオリジナルサマリーを

【無料】でダウンロードできます

まずは無料でお試ししませんか?

ご利用方法もサポートいたします

見積りを依頼したい、導入の流れを

知りたいなど何でもご相談ください